Важнейшей целью Ассоциации является привлечение внимания общества к проблемам будущего, начинать решать которые необходимо уже сегодня.

АССОЦИАЦИЯ ФУТУРОЛОГОВ

ФУТУРОЛОГИЯ. ПРОГНОСТИКА МОДЕЛИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО

» Тексты членов Ассоциации

Будущее, – нарисуем, будем жить?

Темы: Информация, коммуникации и медиа, методология и гносеология прогнозирования, общество, природа человека, сингулярность, философия

Аннотация

В тексте рассматриваются, по мнению автора, некие «основы» моделирования будущего, связанные с физическим процессом восприятия человеком вселенной, и разницей воспринимаемых и отображаемых человеком физических свойств «реальностей», на примере используемой в книге «Нелинейное будущее» А.П. Назаретяна схемы универсальной эволюции, ведущей к «сингулярности». Показана зависимость современного научного мышления от древнегреческих философских практик, связанных с математикой, и недостаточность привычной визуализации, фиксации процессов (проекций) для анализа будущего.

Новый Завет Политической Экономии

Темы: Информация, кризисы, культура и искусство, массовое сознание, методология и гносеология прогнозирования, мораль, наука, общество, политика, природа человека, социальная философия, техника и технологии, философия, футурология; моделирование будущего; проблемы футурологии, эволюция, экономика

Новый Завет Политической Экономии

Благая Весть Капитализма и Коммунизма в Информационную Эру.

В этой работе изложены взгляды автора на законы истории и порождаемые ими циклы, пронизывающие все стороны жизни людей.На основе теории управления приведен анализ ресурсов, требуемых властвующей элите для стабилизации общественных и экономических процессов. Предложена модель новой экономики на базе денег, состоящих из двух компонент, имеющих физическую размерность и согласующих как равенство, так и неравенство людей. Дальше »

Третья книжная революция и интеграция художественной литературы в мыслящую материю.

Нелинейная литература, придуманная в ХХ веке писателем Милорадом Павичем (первой его нелинейной книгой можно считать сбоник рассказов “Железный занавес”), получила новые интерактивные возможности в ХХI веке: примером нелинейного интерактивного учебника можно считать википедию, примером нелинейной интерактивной научной статьи — сколярпедию, а первой художественной по-настоящему нелинейной интерактивной книгой можно считать “Индульгенцию людей”.

К чему может привести развитие нелинейной интерактивной литературы? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит вспомнить историю развития литературы и книгоиздания.

Параллельные миры архитектуры для «богатых» и «бедных»: футурологическое исследование социальных тенденций развития

«Всемирному дню архитектуры» и «Хабитата» посвящается

Атриум отеля Бурдж-эль-Араб, 7 звезд

Атриум отеля Бурдж-эль-Араб, 7 звезд

1. Постановка вопроса:

«Архитектурная футурология» как наука предполагает прогнозирование будущего путем экстраполяции существующих не только технологических достижений, но и экономических, культурных и социальных тенденций развития современного общества. Экономические и социальные аспекты тесно взаимосвязаны друг с другом поскольку определяют качественный статус архитектурной среды в которой живут люди. Мои последние исследования и прогнозы касались в основном развития технологических достижений и научных открытий которые выводят архитектуру на совершенно новые рубежи развития в будущем. Однако не менее важно проследить и выявить: какое же общество будет пользоваться передовыми технологическими достижениями для обустройства своей архитектурной среды? Современное общество на планете имеет очень сильное социальное расслоение на «богатых, богатейших» и «бедных, беднейших», тех кто динамично «живет и развивается» и тех, кто «выживает и не имеет возможности развития». Очень важно не только сравнить социальные условия «роскошной жизни» одних и «прозябания-нищеты» других, но и понять к чему такие перекосы в градостроительстве ведут и как это может сказаться на развитии архитектуры в будущем. Каковы прогнозы социального развития архитектуры, может ничего не надо менять, «рынок сам все разрулит», столетиями ничего не менялось «богатые и бедные» были и будут?

«Средний класс».

Сразу уточню. Кроме «богатых» и «бедных» которых меньшинство и большинство в мире существует еще «средний класс» который обладает благосостоянием достаточным для обеспечения достойного качества жизни и конечно удовлетворения своих хороших жилищных условий. Причем «средний класс» также поделен на «верхний», «средний» и «нижний». Доля «среднего класса» в структуре общества существенно выше в наиболее экономически развитых странах мира, а в развивающихся или экономически плохо развитых странах мира она сильно понижается. Больше всего «среднего класса» живет в небольшой стране Норвегии и достигает 80%, далее идут США около 50%, в Китае 21% населения, в России менее 15%, в Индии 11%, в Африке в целом 6%, а, например, в Эфиопии 2% (люди с доходом 10-20 $ в день). Конечно это приблизительная статистика, которая периодически немного изменяется, я взял для сравнения 2015 год, однако в целом общая тенденция ясна. Для своего исследования социальных проблем архитектуры я намеренно опустил уровень «среднего класса» для того чтобы отчетливо обозначить губительную негативную тенденцию стремительно растущего разрыва между «богатыми» и «бедными» который может сильно осложнить развитие архитектуры и градостроительства в будущем учитывая рост населения Земли. К 2100 году население планеты увеличиться по прогнозам ООН до 11,5 млрд. человек, сегодня численность составляет 7,6 млрд человек, основное увеличение придется на страны Азии и Африки где живет большинство «бедного» населения Земли.

Спальный район Гонконга, Китай

2. Деятельность международных организаций:

Диспропорция в развитии и крайняя поляризация общества на «богатых» и «бедных» видна давно и настолько отчетливо, что международные организации по всему миру уже несколько десятилетий ведут настойчивую работу для устранения и предотвращения разрастающихся негативных социальных тенденций развития. «Оксфам Интернэшнл» (OXFAM был создан в Лондоне, 1942 г.) – международное объединение из 17 организаций, работающих в более чем 90 странах по всему миру. Целью деятельности объединения является решение проблем бедности и связанной с ней несправедливостью во всем мире. Во всех проектах «Оксфама» конечной целью является предоставить людям возможность реализовать свои права и возможности, лично руководить жизнью, получать достойную оплату за выполненный труд и так далее. «Бедность» — это когда доходы человека не превосходят прожиточного минимума. Согласно докладу «Оксфама» беднейшая половина человечества за 5 лет с 2010 года обеднела на 1 трлн $, при этом 1% наиболее богатого населения Земли владел такой же суммой, что и все остальное человечество!

В 1946 г. в Лондоне состоялось международное совещание, на котором было принято решение о создании «Международного союза архитекторов» (МСА). Целью организации является создание благоприятных условий жизни людей и борьба за повышение художественных, функциональных и инженерно-технических качеств архитектурных сооружений, обмен профессиональным опытом и т.д. В 1985 г. на заседании МСА было принято решение отмечать «Всемирный день архитектуры». В 1996 г. на двадцатой Генеральной ассамблее МСА приняли решение перенести «Всемирный день архитектуры» на первый понедельник октября – на день, в который под патронажем ООН отмечается «Всемирный день жилища» («Хабитат»). Видимо таким образом подчеркивая основную роль архитектуры как процесса, направленного на удовлетворение потребностей населения Земли в достойном жилье. Если присмотреться к ежегодным темам официальных мероприятий «Хабитат» под патронажем ООН, мы отчетливо увидим темы, связанные с гуманитарными соображениями по развитию городов как социально гармоничными сбалансированными моделями архитектуры. Причем темы обустройства современных городов затрагивают самый широкий спектр создания и развития социально-справедливой инфраструктуры рассматриваемые вместе с инженерными, демографическими, гендерными, экологическими, семейными, правовыми и общечеловеческими принципами. Вот некоторые из них:

1986 год – «Жилье – мое право».

1987 год – «Жилье для бездомных».

1988 год – «Жилье и община».

1989 год – «Жилье, здравоохранение и семья».

1993 год – «Женщины и жилищное развитие».

1994 год – «Дом и семья».

1995 год – «Район в котором мы живем».

1996 год – «Урбанизация, гражданственность и человеческая солидарность».

1999 год – «Города для всех».

2001 год – «Города без трущоб».

2003 год – «Водоснабжение и санитария в городах».

2006 год – «Города – магниты надежды».

2007 год – «Безопасный город – справедливый город».

2008 год – «Гармоничные города».

2010 год – «Чем лучше город – тем лучше жизнь».

2015 год – «Общественные пространства для всех».

2017 год – «Доступное жилье».

Небоскребы и трущобы в Мумбаи, ИндияВо всемирный день Хабитат 2017 г. к мировому сообществу обратился д-рХyан Клос, исполнительный директор ООН-Хабитат:

Небоскребы и трущобы в Мумбаи, ИндияВо всемирный день Хабитат 2017 г. к мировому сообществу обратился д-рХyан Клос, исполнительный директор ООН-Хабитат:

«В процессе изучения вопросов доступности жилья за последние 20 лет обнаружилось, что, несмотря на растущий спрос на жилье, оно, в том числе и арендное, остается слишком дорогим для большинства людей на планете.

Рынок не оправдал надежд на то, что он сможет решить вопрос обеспечения граждан доступным по цене и приемлемым по качеству жильем.

Мы все помним, как жилье попало в эпицентр разразившегося в 2008 году экономического кризиса, вместо того, чтобы стать стержнем политики развития городов.

Сегодня 1,6 млрд человек живут в неподобающем жилье, в том числе 1 млрд живет в трущобах и незаконных поселениях.

Пока миллионы людей не имеют подходящего жилья, продолжается рост числа пустых домов.

Поэтому ясно, что обеспечение доступности жилья – это сложный вопрос, имеющий стратегическое значение для развития, социального спокойствия и равенства.

Решению жилищных проблем беднейших и самых социально уязвимых слоев населения, особенно женщин и молодежи, а также обитателей трущоб, должно уделяться приоритетное внимание в программах развития.

Поддержка продуманной жилищной политики имеет колоссальное значение для решения проблем изменения климата, повышения устойчивости среды, мобильности и энергопотребления.

В связи с вышеперечисленным, в этот праздничный день мы хотим напомнить, что жилье и физически, и глобально, должно быть центром наших городов.

«Новая городская повестка» призывает к тому, чтобы жилищная политика, наряду с улучшением здоровья, повышением занятости и борьбой с бедностью, находилась в центре национальной городской политики, потому что только в этом случае жилищная сфера сможет внести свой вклад в социально-экономическое развитие и в достижение Целей устойчивого развития.

Учитывая наше стремление создать города, удобные для всех, надо предпринять срочные меры к тому, чтобы заручиться общемировым обещанием проводить эффективную и недискриминационную жилищную политику, направленную на обеспечение населения доступным жильем».

Из послания доктора Хуана Клоса видно, что он крайне озабочен и возмущен социально несправедливым распределением жилья между «богатыми» и «бедными» слоями современного общества.

Какова же реальная архитектурная картина бедности и нищеты, которая стала непреодолимой социально-экономической границей существования для 1,6 миллиарда населения Земли?

Дхарави – жизнь на улицах трущоб

Дхарави – жизнь на улицах трущоб

3. Архитектурный «Ад» на Земле – архитектура для «бедных».

В своем исследовании я прошел и проанализировал некоторые наиболее печально известные, узнаваемые архитектурные места, где живут беднейшие люди планеты. Подобрал фотографии из открытого доступа, которые редко появляются на страницах респектабельных глянцевых архитектурных журналов. То, что я увидел поражает непросто несправедливостью в ХХI в., а вызывает слезы и чувство глубокого сострадания к несчастным, живущим в таких условиях в разных районах Земного шара. Вопрос «почему и за что» сжимает горло? Дети, родившиеся на свалках и в трущобах уже обречены, у них никогда не будет будущего? Кто допускает такую отвратительную несправедливость, посмотрите сами. О каком гармоничном профессиональном архитектурном развитии городов можно говорить, это же позор? Где гуманная сбалансированная градостроительная политика, куда смотрят власти, отвечающие за распределение финансовых потоков и бюджетных средств? Богатейшие люди планеты, живущие или родившиеся в этих странах вам не стыдно и не жалко свою родину?!

Миллионы людей живут в безобразных условиях жизни, где понятие «архитектура» даже трудно произносимо, это жалкие ветхие лачуги, дома, выстроенные из отходов с городских свалок, ночлежки в подвалах, полуразрушенные, отселенные и заброшенные дома, остановленные заводы, скамейки под открытым небом и даже собачьи клетки с номерами. Беднота ютится в экологически «мертвых» местах, антисанитария, промышленные отходы, зловония, крысы, эпидемии, химические испарения, отсутствие чистой воды, нехватка электроэнергии и канализации, перенаселение, преступность – это все качества жизни в трущобах. И в таких условиях люди живут десятилетия не после разрушительной войны, а в параллельном мире на фоне фешенебельных небоскребов и респектабельных районов стремительно растущих мегаполисов.

Трущобы Дхарави, Мумбаи. Индия

Трущобы Дхарави, Мумбаи. Индия

Показательный экскурс в трущобы Мумбаи (Дхарави), Индия:

Этот район для «бедных» является крупнейшим в Юго-Восточной Азии. Его площадь составляет 217 га, при этом численность населения достигает 3 млн человек (их сложно точно посчитать из-за постоянной миграции). Длительное время среди подобных агломераций на планете он по праву занимает пальму первенства. Трущобы, как и другие районы городов Индии, поделены на небольшие слободы. В каком-то месте есть мастерские кожевенников, в другом живут сортировщики мусора, в третьем расположены лавки. Мусульмане и индуисты также традиционно живут в различных районах.

Жители трущоб могут заниматься чем угодно — собирать мусор и попрошайничать или даже открыть свой небольшой бизнес. В быту индийцы очень неприхотливы, и зачастую собственники магазинов, которые работают вдали от дома, приобретением или съемом жилья себя не утруждают, а отдыхают прямо в лавке.

Неверное, нельзя утверждать, что трущобы Мумбаи являются местом жительства нелюдей, а также другой непотребной публики – здесь больше подходит фраза «город в городе». На самом деле, здесь обитают и вновь приехавшие со всей необъятной страны на заработки молодые люди, которые могут поселиться на месяц в комнате площадью 10 м2 всего за 3 $ и большие, настоящие индийские семьи, причем обосновались они тут с самого начала возникновения трущоб. При этом Мумбаи является самым дорогим городом всей страны. Жители Мумбаи пытаются жить полноценной жизнью и не отставать от населения благополучных районов – здесь есть школы начального уровня (частные и государственные), даже имеется улица для плотских утех.

Благодаря знаменитой ленте Голливуда «Миллионер из трущоб», снятой именно здесь, сюда приезжают туристы чтобы увидеть все собственными глазами, пройтись по большой трубе, которую местные жители используют вместо дороги, пробовать окунуться в истинную индийскую атмосферу, рассмотреть все домики и пр. Многие туристы заказывают экскурсии и отправляются в трущобы как в своеобразный человеческий зоопарк. Заплатив достаточно приличную сумму, человек ожидает приключений наподобие сафари, только вместо животных здесь люди. Да, здесь на самом деле царит бедность, антисанитария, проблемы с водой, а также 1 туалет на 1 тыс. комнат — эти условия жизни нельзя назвать приятными и даже приемлемыми, только вот местные жители при этом стараются оставаться людьми и даже улыбаться.

Правительство города Мумбаи имеет огромный интерес к этому большому куску земли в таком дорогом городе, на котором расположены лачуги, и, вероятно, совсем скоро у жителей этих трущоб появятся шансы быть выброшенными на улицу – именно это произошло с аналогичными трущобами, расположенными в Дели. Безусловно, правительство имеет планы по переселению местных жителей в комфортабельные дома, только такой исход вызывает у всех людей, живущих здесь лишь улыбку.

Экскурс в бразильские фавелы:

Панорама фавел в Рио-де-Жанейро

Перенесемся теперь в Латинскую Америку и посмотрим, как обстоит дело с трущобами для бедных на другом континенте, может там значительно лучше живут?

Изначально фавелами назывались постройки, которые возводили бедняки, заселяя окраины городов. Дома сооружали из чего попало, никаких проектов зданий, планов и уж тем более разрешительной документации не было. Стремительная урбанизация, которая стала ответом на индустриализацию экономики Латинской Америки в конце девятнадцатого века, вылилась не в красивые и облагороженные кварталы с одинаковыми домиками и широкими улочками, а в гротескные постройки, налепленные одна на другую. Самые знаменитые – это бразильские фавелы, многочисленные и очень колоритные, они уже не обозначают отдельные постройки, а стали названием целых районов, число жителей в некоторых из них превышает сотни тысяч людей. Метод строительства прост и предполагает, что зодчий делает элементарный каркас из металлических прутьев по периметру будущего дома (или этажа, потому что сейчас фавелы растут не вширь, а в высоту). Шаг между этими опорами – 2-3 м, а пространство между балками закладывается пустотелым кирпичом. Подобные конструкции хрупкие и ненадежные, а то, что дома постоянно растут вверх, добавляет им еще большей шаткости. Некоторые постройки уже состоят из 4-5 этажей, причем каждый верхний может быть немного шире предыдущего, в итоге дома напоминают кривобокие перевернутые пирамиды. Владелец верхнего этажа продает свою крышу новому владельцу, а тот делает там свое жилье по собственному усмотрению и возможностям. Фавелы – это жилье по большей части незаконное, говорить о каких-либо коммуникациях в подобных домах стало возможно лишь в последние годы, туда начали проводить электроэнергию и делать нормальную канализацию. В 2010 г. в Бразилии насчитывалось 6 329 фавел, в которых проживало 11, 4 млн человек (6% населения страны).

Трущобы в Кибере, КенияВ преддверии Чемпионата мира по футболу 2014 года и Олимпиады-2016 силовые структуры Бразилии предприняли ряд силовых операций по борьбе с наркопреступностью в фавелах Рио-де-Жанейро. В результате «климат» в ряде фавел заметно оздоровился, эти районы с прекрасным видом на море стали набирать популярность у иностранцев и представителей среднего класса — начался процесс «джентрификации». «Джентрификация» (англ. gentrification) — реконструкция пришедших в упадок городских кварталов с помощью притока более состоятельных жителей. В результате джентрификации происходит повышение среднего уровня доходов населения района за счет замены жителей с низкими доходами на более состоятельных.Следствием этого стал заметный рост цен на аренду жилья в фавелах. Что ждет обитателей бразильских трущоб в будущем, неясно. Тенденция к поглощению фавел цивилизацией налицо, но этот процесс слишком медленный. Коррупция, бюрократия, хаос и неупорядоченность не дают властям быстро воплотить свои планы в жизнь. К тому же Бразилия, как и остальные страны Латинской Америки, не может выйти на качественно новый уровень экономики, а сами жители трущоб выйти из тени беззакония и жить по цивилизованным правилам и нормам градостроительства.

Подобные места находятся и в других странах мира в Гонконге Китая, Маниле в Филиппинах, Найроби (Кибера) в Кении и даже благополучной Европе особенно после последнего огромного притока беженцев, создающих стихийные трущобы на окраинах городов.

Вернемся в Россию и посмотрим есть ли в нашей стране многомиллионные районы трущоб и кварталы для «бедных»?

При беспристрастном рассмотрении оказывается, что за годы Советской власти ХХ в. когда в основном строилось массовое жилье во всех городах СССР градостроительной политикой было провозглашено – «Доступное жилье для всех жителей». Что привело к отсутствию районов трущоб с многомиллионным населением в современной России, что является безусловным благом для застройки современных городов. Однако массовая дешевая малоэтажная застройка раннего периода «времен Хрущева», построенная лишь на время (период 50 лет) переходного периода к Коммунизму совсем обветшала, сейчас становится непригодной и не отвечает темпам урбанизации крупных городов. Современные городские власти вовремя начали мероприятия по сносу и расселению подобных аварийных домов и целых кварталов для оздоровления городской среды. Тем не менее вызывает споры и недовольство горожан не столько качество современного жилья, предоставляемого взамен снесенного, а справедливость его распределения с учетом новой конъюнктуры рынка. Ведь многие горожане в современной России при смене политического курса на капиталистический так, как и во всем мире стали «бедными» и «богатыми». Соответственно «богатые» могут себе позволить приобрести более качественное и дорогое жилье, а бедные переезжают в дешевые коммуналки, расположенные далеко за пределами центров городов или, покупают жилье супер-эконом класса. Процесс несправедливого социального распределения жилья к сожалению, набирает обороты и в России, хотя до бразильских фавел и трущоб Мумбаи нам еще очень далеко.

4. Архитектурный «Рай» на Земле – архитектура для «богатых».

Для того чтобы лучше понять масштабы социального расслоения современного общества, понять глубину и пропасть разделения на «богатых» и «бедных» необходимо внимательно посмотреть на яркие примеры архитектурных сооружений, демонстрирующих роскошный образ жизни элиты современного общества в разных странах. Для справки – по данным журнала Forbes, к концу 2016 г. в мире насчитывается 2 043 долларовых миллиардера. По сравнению с 2015 г. их число увеличилось на 13%, а их суммарное состояние выросло на 18% до 7, 67 трлн $. Понятно, что у богатейших людей планеты есть все материальные и финансовые возможности воплотить в жизнь свой любой архитектурный каприз в любых градостроительных масштабах. Конечно это происходит в ущерб остальному человечеству поскольку из-за их демонстративных ничем необоснованных трат страдания остальной части «беднейшего» человечества только умножаются, это практически как закон «сообщающихся сосудов» если у кого-то появилось, то у других исчезло, а мы по-прежнему превращаемся лишь в пассивных созерцателей роскоши, баловства и неоправданных причуд миллиардеров.

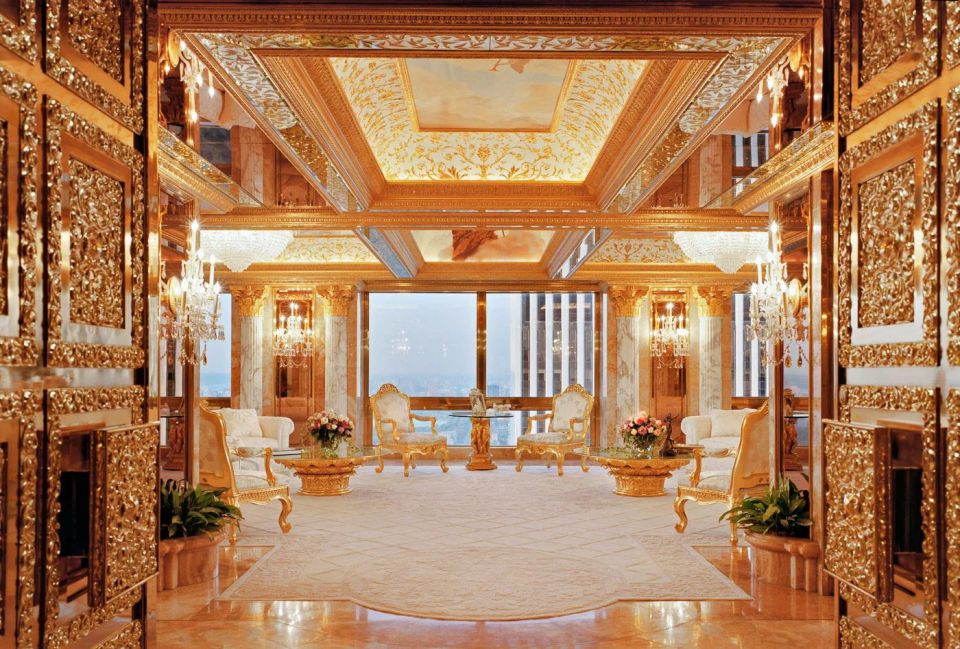

Пентхаус Дональда Трампа, США.

Личная резиденция миллиардера Д. Трампа

Свое показательное архитектурное шоу я начну с «вершины властной пирамиды пищевой цепочки» хозяев современного мира с пентхауса президента США Дональда Трампа, состояние которого оценивается Forbes в 3,5 млрд $.

В пентхаусе Дональда Трампа в Нью-Йорке площадью 1 020 м2, стоимость которого оценивается примерно в $100 млн, можно увидеть роскошные интерьеры и множество предметов в золотой оправе, книги за $15 тыс., игрушечный «Мерседес» для сына Бэррона и различные скульптуры. Интерьер пентхауса, расположенного на трех верхних этажах Трамп-тауэр в Нью-Йорке, в 1983 г. разработал дизайнер Анджело Донгия.Все помещение изобилует мрамором и 24-каратным золотом. По мнению Донгия, именно так должен выглядеть современный интерьер “в стиле Людовика XIV”.Полы, стены и колонны пентхауса сделаны из мрамора. На потолке, разумеется, огромная хрустальная люстра, а на заднем плане – небольшой беломраморный фонтан. Потолки вручную расписаны изображениями сцен из греческих мифов. Среди скульптур — «Амур и Психея», которая занимает видное место наряду с греческими раритетными вазами и мраморным камином. Дизайн роскошной квартиры на Пятой авеню, как сообщается, напоминает Версальский дворец — бывшую резиденцию французских королей. (Источник: Daily Mail).Удивительно то что в США Дональд Трамп руководит огромной страной, которая должна подавать пример остальному миру, базирующейся на демократических основах своей конституции. Если вы решили, что Дональд Трамп имеет только этот пентхаус, то вы ошибаетесь, у него еще есть личные резиденции: от Мар-а-Лаго во Флориде до Севен Спрингс в нью-йоркском Бедфорде, отличающиеся такой же роскошью и отсутствием хоть какого-то демократичного подобия интерьера Белого Дома, в котором американский президент старается проводить поменьше времени.

Апартаменты Д. Трамп. Нью-ЙоркДубай – архитектурный «Рай», ОАЭ.

Апартаменты Д. Трамп. Нью-ЙоркДубай – архитектурный «Рай», ОАЭ.

Следующим показательным примером, принявшим размах градостроительной политики, ориентированной исключительно на «богатых» и «богатейших» людей является застройка Дубая в ОАЭ. Его последние масштабные архитектурные комплексы и огромные сооружения похожи на аттракционы архитектурных чудес, призванных удивлять и привлекать внимание «толстосумов» из разных стран мира. Гигантская стройка напоминает «всемирную прачечную» привлекающую инвесторов и девелоперов со всего света охваченных «золотой строительной лихорадкой». Результатом такой архитектурной политики нефтяных шейхов Ближнего Востока стало строительство самого высокого сооружения в мире небоскреба «Бурдж–Халифа», высотой 828 м; строительство самого дорогого семи звездочного отеля в мире «Бурдж–эль–Араб» на отдельном острове; самых роскошных таунхаусов и вилл на искусственных островах Персидского залива; самых престижных апартаментов и офисов в небоскребах Дубая и т.д. Все самое-самое удивительное, красивое, комфортабельное, высокотехнологичное и конечно дорогое для «богатейших» людей на Земле, созданное за последние десятилетия как архитектурный «Рай» на Земле выросший среди пустыни. Для большей наглядности заглянем в одно из архитектурных чудес Дубая, чтобы почувствовать роскошь, восторг и трепет жизни миллионеров.

«Золотой» Отель «Бурдж-эль-Араб», 7 звезд, ОАЭ:

Самый дорогой отель мира Бурдж-эль-Араб. Дубай. ОАЭ

Он был построен в 1999 г. на месте, где волны персидского залива сносили все на своем пути. Собственником этого места является шейх Шейх Мохаммед бин Рашид-Аль-Мактум. Одной из причин постройки этого удивительного отеля была боязнь экономического краха в Объединенных Арабских Эмиратах, из-за нехватки нефти многие шейхи просто испугались, что их страна никого больше не заинтересует. Этот отель в Дубае был первым шагом на пути к постройке самого эксклюзивного курорта на всей Земле и привлечению богатых туристов.

Это место может похвастаться самой огромной стеной из белой ткани (из тефлона) в мире, которая символизирует парус и самым большим в мире холлом с потолками высотой 180 м. Архитектура отеля Бурдж аль Араб настолько уникальная, что перед постройкой настоящего здания было проведено испытание уменьшенной копии каркаса здания в аэродинамической трубе на устойчивость отеля к ветрам, которые достигают в ОАЭ до 160 км/час.

Дизайн выполнял известный дизайнер Хуан Чю, под ее руководством было украшено 202 великолепных номера, для украшения было использовано 8 тыс. м2 золотой фольги самой высшей пробы, драгоценные камни, более 25 тыс. м2 лучших сортов мраморного камня из Италии, красное дерево, настоящая кожа ручной выделки, хрустальные люстры, ткани из серебряной нити и другие богатые материалы. От такой роскоши многие приглашенные гости на открытие были просто шокированы.

Строительство началось в 1994 г., а в декабре 1999 г. отель был полностью открыт для посетителей, открытие было сделано в преддверии начала ХХI в., на открытие были приглашены все богатые люди планеты. Стоимость постройки Бурдж эль Араб составила более млрд $, строительство продолжалось около шести лет.

Отель имеет твердые 7 звезд (5**) и является самым роскошным в мире, является одной из самых популярных достопримечательностей. На первом этаже вас поразит своим величием аквариум на 280 м3, в котором находится 800 экзотических рыб со всего света, вы можете обедать в ресторане и наблюдать за тигровыми акулами, которые наблюдают за вами.

Самая высокая точка этого отеля Дубая возвышается на 325 м над уровнем номера, что делает его самым высоким отелем в мире с номерами категории люкс. Отель расположен на искусственном острове в глубинах Персидского залива в 300 м от берега, отель расположен так, что его тень не закрывает другие отели. На строительство Бурдж аль Араб ушло 72 тыс. м3 бетона 10 тыс. т железа. Чтобы застеклить отель потребовалось 45 тыс. стеклянных панелей из Европейских стран.

Отель Бурдж эль Араб имеет самую современную электронику, которая вам позволит включить телевизор хлопком рук или открыть шторы голосом или сделать видео звонок в любую точку мира. Каждый номер потребляет около 14 кВт энергии, такая нагрузка в 8 раз больше чем в обычном доме в России. Все 202 уникальных номера потребляют столько энергии, сколько потребляет город с численностью в 6 тыс. человек, а длина всей электропроводки отеля составляет более 5 тыс. км.

Теперь о цене за номер. Отдых здесь далеко не дешевый, цена за номер площадью 800 м2 доходит до 28 тыс. $ за сутки, причем взлетно-посадочная площадка для вертолетов уже входит в эту стоимость, эту же площадку для вас могут переделать в теннисный корт. Стоимость номера для обычного человека от 170 м2стоит от 1670 $ до 7000 за сутки. Самый изысканный номер называется “королевским номером”, здесь все устроено по последнему слову техники, все удобства управляются одной кнопкой пульта. Шикарный вид на Персидский залив, в ванне полностью представлена косметика серии Hermes, постельное белье с 18 видами подушек, ванна с икрой или шампанским с клубникой, индивидуальное меню, вам принесут все, что вы захотите поесть, все это и многое другое эксклюзивное удобство этого отеля в Дубае ждет ваш кошелек.

Подобными сооружениями можно конечно любоваться, восхищаться и радоваться проживанию если бы не сознание того, что вся эта архитектурная роскошь создана не для обычных людей среднего достатка, а для богачей и, если у вас нет достаточно денег этот архитектурный «Рай» не для вас.

Может в будущем нас ждут изменения в передовой градостроительной политике Ближнего Востока?

Королевский номер в Бурдж-эль-Араб

Мегапроект умный город Неом, Саудовская Аравия.

Недавно саудовский принц Салман объявил о строительстве города будущего NEOM в Аравийской пустыне на берегу Красного моря на площади в 26,5 км2 суши. Умный город Неом станет настоящей «Меккой для роботов», где будут использованы все последние технологические инновации и достижения человеческой цивилизации, использованы экологически чистые методы получения энергии от возобновляемых источников солнца и ветра, электромобили на автопилоте, использование искусственного интеллекта и многое другое. Объем инвестиции уже превысил 500 млрд $, интерес мирового бизнеса очень большой. Однако принц Мухаммад сразу уточнил, что это будет место не для обычных людей и компаний и будет существовать оно как свободная экономическая зона и полуавтономная территория вне правительственных рамок.

Перед нами очередная идея создать экологический высокотехнологичный урбанистический «Рай» (конкурент Дубая) для избранных людей планеты. Вообще современная идея вкладывать нефтяные или другие доходы в «умные города и высокотехнологичные проекты» – это современный тренд в архитектуре, жаль, что только жить в этих городах – специализированных территориях смогут лишь одни богачи! Может они тренируются перед полетом и колонизацией Марса и готовятся покинуть Землю, когда наступит «час Х апокалипсиса»? (Моя ирония).

Подобных архитектурных примеров из параллельного мира богатых людей множество, я выбрал только наиболее показательные. Я думаю, что такими выделенными эксклюзивными дорогостоящими градостроительными проектами рекламного свойства в отрыве от основного общемирового градостроительного процесса в соответствии с принципами «Хабитат» человечество развиваться справедливо и сбалансированно не сможет.

Дубай-золотой город арабских шейхов

Современная Россия.

А что же в России, может у нас нет подобных процессов создания архитектуры только для «богатых», и мы живем уже при коммунизме, где всеобщее социальное равенство или разросшийся средний класс напоминает Шведский социализм? Ну конечно нет. Для справки – Швеция считается одной из самых социально равных стран в мире. До государств с всеобщим благосостоянием наподобие североевропейских стран (Дания, Норвегия, Швеция) нам еще довольно далеко, как далеко и до Ближневосточной модели нефтяных шейхов хотя нефти мы добываем не меньше чем они. Так что происходит? Дело в социально-градостроительной политике развития, которая изменившись с времен СССР пошла не туда. Вместо того, чтобы строить доступное и качественное жилье сбалансированно подхватив лучшие примеры европейской модели демократического развития мы стали строить архитектуру преимущественно для «богатых» в мегаполисах Москве и Санкт-Петербурге, выдавая это за повышение общего жизненного уровня жизни среднего класса по всей стране, который находится только в зачаточном росте. Иллюзорность таких методов в том, что Москва и Санкт-Петербург – это мегаполисы где крутятся все основные финансовые потоки при этом вся остальная страна оказалась в безвременье, плохо развивается и в основном донашивает застройку еще времен Советского периода с некоторыми вкраплениями «элитной» архитектуры на местах. Ни о каком современном градостроительном процессе, который поможет развивать гармонично всю страну целиком речи не идет, мы пока латаем дыры прошлого, а не динамично развиваемся. Перечислять и описывать элитные жилые кварталы Москвы и Санкт-Петербурга с квартирами класса люкс для новых капиталистов не вижу смысла они есть, но конечно не такие роскошные и масштабные как в Объединенных Арабских Эмиратах и «Москва-Сити» с дорогими небоскребами и элитными апартаментами у нас теперь тоже есть, «бедные» москвичи могут спать спокойно.

5. Заключение, основные выводы и предложения.

Как так получилось, что в эпоху глобализации и планетарного мышления мы по-прежнему так узко и так эгоистично социально мыслим в угоду небольшого количества богачей на Земле забывая об ответственности и потребности большинства всех остальных людей на планете? Я спрашиваю вас и себя глядя на все описанные мной процессы развития городов последних десятилетий: Почему мы развиваемся по столь негативному и губительному сценарию, когда вместо комфортной, эффективной и сбалансированной среды обитания мы выстраиваем разобщенные параллельные архитектурные миры поляризующие и разделяющие человеческое общество? Может нам пора остановится и осознать, что, выстраивая миры для «богатых» и «бедных» мы ведем цивилизацию к самоуничтожению, мы должны понять, что наше общество – это единый взаимосвязанный социум, который живет на одной планете Земля, которая до сих пор одна единственная обитаемая планета во Вселенной. Пора формировать архитектурное мышление нового формата и принимать действенные меры не формально в дни празднования «Хабитата» и «Всемирного дня архитектуры», объявляя очередные темы городских утопий, а реально на законодательном уровне регулируя и настойчиво осуществляя Общепланетарную трансграничную градостроительную политику в интересах всех жителей Земли.

Разрастание трущоб в Метрополисах

Для этого я предлагаю следующие инициативные предложения:

1. Принять общеправовой международный морально-нравственный градостроительный кодекс под эгидой ООН запрещающий возводить «дворцы» для миллиардеров, шокирующих авторитетное профессиональное экспертное сообщество своей необоснованной роскошью при сохранении «лачуг» для обнищавшего населения стран и городов в результате несправедливого распределения огромных финансовых средств (как бюджетных, так и частных).

2. Проводить компенсационные градостроительные меры, направленные на социальное оздоровление и улучшение жизни территорий городов и прилегающих к ним районов трущоб, с привлечением специализированных градостроительных комиссий ООН.

3. Создавать благотворительные градостроительные фонды для улучшения жизни беднейших слоев населения Земли путем отчисления финансовых средств, полученных в результате добычи полезных ископаемых Земли и сверхприбыли от их переработки под контролем ООН.

4. Создать действующий механизм общественного осуждения и порицания в мировых СМИ заведомо социально несправедливых градостроительных и архитектурных решений, (с этой публикацией такой механизм уже запущен).

5. Надо внести меры правовой ответственности за бездействие, за социальные перекосы или нежелание городских властей реализовывать справедливую градостроительную политику в угоду крупного бизнеса и миллиардеров под контролем международных организаций трансграничного надзора.

6. Необходимо принимать срочные действенные меры по охране окружающей среды и экологической обстановки вокруг и внутри крупных мегаполисов под контролем мобильных экспертных рабочих групп ООН, имеющих мандат для наложения санкций и приостановки реализации губительных градостроительных решений на местах.

7. Проводить регулярный международный независимый аудит качества масштабных градостроительных проектных решений, позволяющий осуществлять мониторинг работы на местах.

8. Необходимо проанализировать и понять мировому экспертному сообществу какой общепланетарный баланс и запас территорий пригодный для градостроительства без нанесения непоправимого ущерба природной среде с учетом стремительного роста городов и населения Земли. Если необходимо нужно накладывать законодательные ограничения по бесконтрольному росту и расширению городских территорий.

Темпы урбанизации можно и нужно контролировать, а не ждать пока гигантские мегалополисы начнут поглощать всю природную среду вокруг себя и превращаться в массовые социальные ловушки для предельно разобщенных и недовольных горожан по социальному принципу на «богатых» и «бедных», необходимо выравнивать архитектурно-градостроительные решения по принципу справедливого социального развития территорий, наращивать «средний класс» в качестве основного контингента расселения. Тогда с учетом выше перечисленных мной инициатив население Земли обретет уверенность своего гармоничного развития в будущем, а понятия архитектура для «богатых» и «бедных» будут восприниматься как философия времен моральной отсталости и капиталистической дикости прошлого.

«Климатический форум городов России – 2017» закончился, а необратимые климатические изменения продолжаются!

В России, в Москве завершил работу первый международный «Климатический форум» проходивший 21-22 августа 2017 года.

Докладчики Урбанистического пленарного заседания на сцене форума

Докладчики Урбанистического пленарного заседания на сцене форума

21 августа в Манеже прошло Пленарное заседание форума посвященное: «Футуристическому прогнозу климатических изменений и его влиянию на проблемы и возможности урбанистики».

На заседании выступило семь ведущих экспертов из различных стран и организаций, по приглашению правительства Москвы. Отдавая должное уважение «Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы», организовавшему этот прекрасный форум в рамках года экологии в России -2017, считаю необходимым высказать свое профессиональное мнение – «взгляд изнутри» по следам выступлений коллег нашей экспертной панели и донести до широкой общественности свою позицию по стратегическому развитию городов и территорий. http://climate-forum.ru/ru/materials/

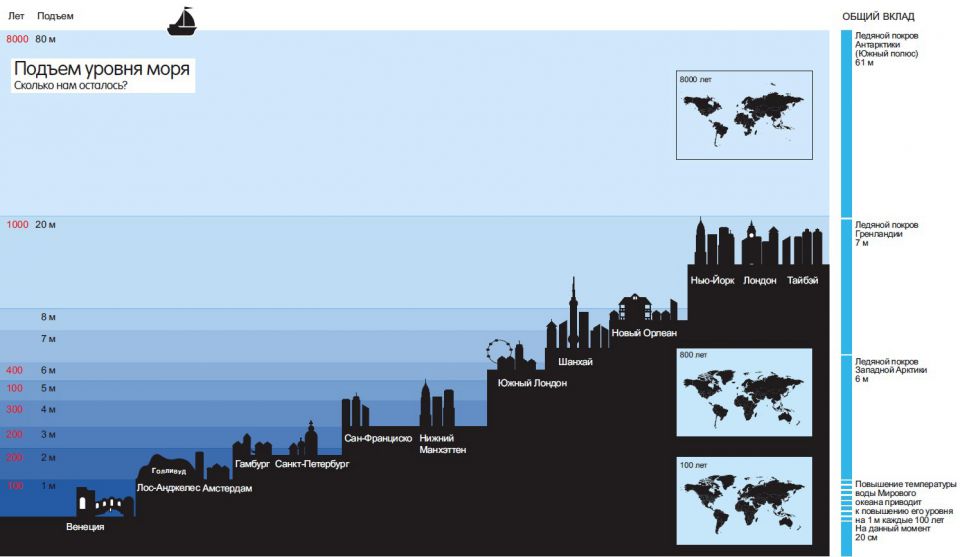

1. Начну с собственного выступления. Мой доклад и презентация были посвящены развитию урбанизма на период грядущей к концу 22 века «Климатической дестабилизации», которая наступит через 100-200 лет, когда мир столкнется с небывалыми вызовами в своей истории в связи с активным подъемом уровня Мирового океана, происходящим в результате необратимых климатических изменений и таяния ледников. По предварительным расчетам ученых при сегодняшнем уровне человеческой активности и нарастающем антропогенном воздействии на климат Земли через 5000-10000 лет все ледники на Земле могут растаять, а уровень океана поднимется на 60 – 70 метров полностью изменив очертания материков. Подъем океана будет происходить постепенно и через 100-200 лет примет характер «Всемирного потопа».

Шкала поднятия уровня мирового океана и затопление городов

Шкала поднятия уровня мирового океана и затопление городов

При подъеме уровня океана на 10 метров – жилья могут лишиться 630 млн. человек – 10% населения Земли, 25 метровый подъем оставит без крыши уже 1, 4 млрд. человек – 20% населения Земли! Дальше я думаю, наступит мировой хаос, миллиарды людей лишившихся своего жилья и своей родины превратятся в «трансграничных климатических беженцев», а термин выживаемости человечества любым доступным способом станет руководством к их действию. Чтобы такого не произошло, я предлагаю сегодня начать рассматривать два принципиальных аспекта:

- Первый – концептуальные модели городов и развитие поселений нового типа с точки зрения «Морской урбанистики» – постоянной жизни на воде и заводненных территориях с одной стороны.

- А второй аспект – необходимость определения нового градостроительного земного баланса территорий для развития и переселения климатических беженцев, пригодных для проживания не подверженных затоплению и разрушению оставшейся суши.

Изменение очертания материков после тания ледников на планете через 10000 лет, компьютерное моделирование

Изменение очертания материков после тания ледников на планете через 10000 лет, компьютерное моделирование

Эти аспекты нужно рассматривать вместе с учетом происходящего оттаивания-деградации вечной мерзлоты по всему миру на территориях, которые станут не пригодными для развития на ближайшие столетия. Так в России, несмотря на ее большие размеры, территорий пригодных для переселения климатических беженцев значительно меньше чем мы думаем. Дело в том, что 65% территории России занимает вечная мерзлота и ее низменные территории после потери мерзлоты превратятся в сильно заводненные болотистые пространства не пригодные для жилых поселений, сельского хозяйства и промышленного производства. Характерная толщина мерзлотного слоя в Западной Сибири – 20 метров, дальше к востоку идут глубины по 200 и даже 500 метров.

Первыми растают в течение столетия самые тонкие слои, в результате на 20 метров все опустится и зальется водой, будут затоплены города и разрушены фундаменты сооружений находящиеся на этом мерзлотном слое. В общей сложности в зону риска попадут территории 8 субъектов РФ! В том числе: Архангельская, Мурманская, республика Коми, Ямало-Ненецкий округ, Красноярский край и Якутия. Будет потеряна и разрушена вся нефтеперерабатывающая инфраструктура Сибири. Нужно готовиться не только к массовой миграции населения из этих районов, но и к переносу и закрытию в режиме ЧС всех опасных предприятий.

Уже сегодня произошел прорыв грунтовых вод в крупнейшем алмазодобывающем руднике «Мир» в Якутии, расположенном на вечной мерзлоте – шахту затопило, погибли люди, а горняков эвакуировали. Кроме нашей страны вечная мерзлота занимает 25% суши Земного шара: Аляска, Канада, Европа, острова Северного Ледовитого океана, Антарктида, Азия. В Канаде, например с 1960 года мерзлота отступила на 130 км к северу, а измеряемая среднегодовая температура за 20 лет выросла на 2 градуса. Вечная мерзлота по всему миру содержит залежи метана, вмороженные в лед – газовые гидраты.

Провалы и деградация вечной мерзлоты в Сибири

Провалы и деградация вечной мерзлоты в Сибири

При таянии мерзлоты гигатонны метана попадают в атмосферу усиливая парниковый эффект в несколько раз! Добавим сюда самую распространенную грязную углеводородную энергетику по всему миру и гипертрофированное потребление и получим реальные проблемы, которые ведут к прогнозируемому «Всемирному потопу». Игнорировать столь важные аспекты нельзя и спокойно наблюдать, как человечество продолжает жить «одним днем» в рамках таких катастрофических изменений не думая о будущем преступно!

Чтобы успеть подготовиться к таким масштабным переменам, спасти наибольшее количество человеческих жизней, не спровоцировать техногенные катастрофы на планете, не скатиться к мировой войне, экономической разрухе и голоду, которые придут из-за нарастающих проблем, я предлагаю сегодня использовать новую архитектурно-градостроительную стратегию «Климатоустойчивой архитектуры», позволяющую человечеству перестроиться, адаптироваться и выжить.

Смысл моей стратегии в том что «Климатоустойчивость» позволит архитектуре успешно противостоять надвигающимся природным катаклизмам, а ее новые защитные конструктивные, планировочные, инженерные, градостроительные, социальные решения должны будут учитываться с учетом нарастающих необратимых изменений климата. Сегодня необходимо развивать долгосрочные урбанистические стратегии не на 50 -100 лет как мы планировали раньше, а на 100 – 10000 лет с учетом прогнозируемых экспертным сообществом фатальных изменений.

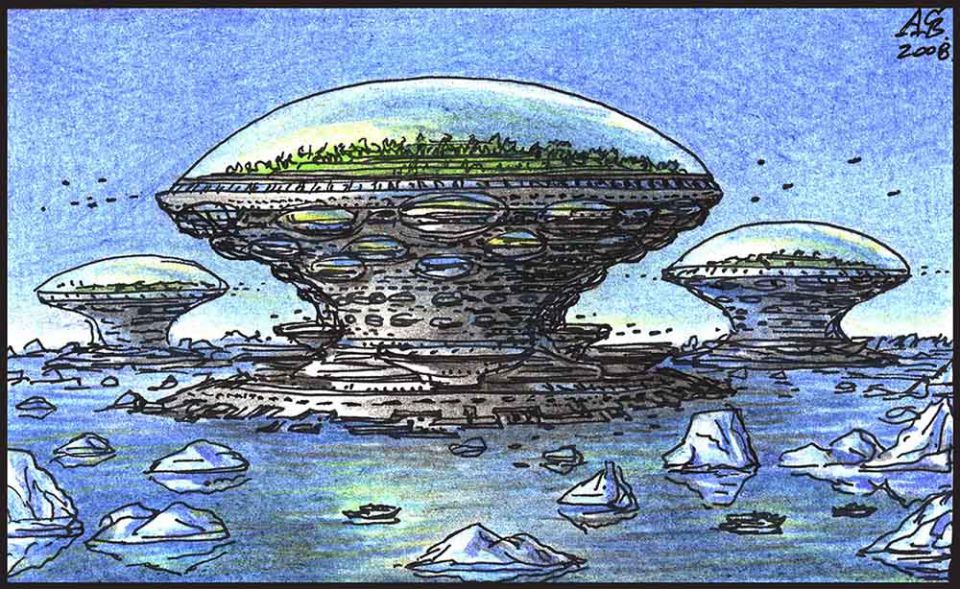

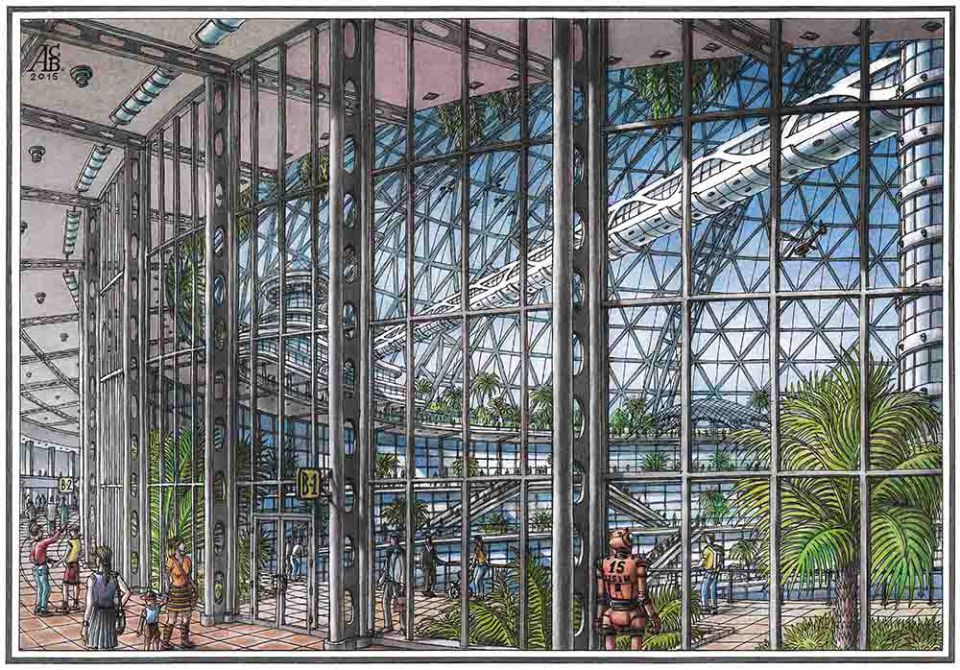

Учеными доказано, что никакими «Природоохранными мероприятиями» и развитием «Зеленых технологий» климатические изменения уже не остановить, их можно только отсрочить так как «точка невозврата» пройдена! Я продемонстрировал на форуме свои концептуальные проекты в новом формате «футурологического урбанизма»: автономные модели городов на воде; дрейфующие платформы в океане; искусственные архипелаги и острова; шельфовое строительство на небольших глубинах, высокоплотное компактное расселение; надстраиваемая суша; города-ковчеги; климатические убежища от природных катастроф и т.д.

Архитектор-футуролог Артур Скижали-Вейс перед презентацией своего доклада на Климатическом форуме

Архитектор-футуролог Артур Скижали-Вейс перед презентацией своего доклада на Климатическом форуме

В своем докладе я предложил переход от традиционного сухопутного к морскому сельскому хозяйству (морским фермам) для жизни на воде; необходимом использовании возобновляемой энергетики для автономного существования на воде и под водой, эффективном использовании оставшейся земли и новых видах транспорта, которые понадобятся в чрезвычайных условиях. «Климатоустойчивость архитектуры» в моих проектах демонстрирует новые градостроительные возможности в экстремальных условиях проживания. Я предложил выстраивать подвесную, ярусную, подводную, надводную инфраструктуру городов для жизни на затопляемых территориях или в открытом океане, использовать защитные климатические купола, создавать по всему миру климатические убежища в наиболее подверженных природным катастрофам районах.

Проектирование с горизонтом планирования на столетия вперед позволит избежать массовой гибели населения, сэкономить гигантские материальные, финансовые ресурсы и подготовится ко времени, когда уровень мирового океана начнет стремительно подниматься, а в города расположенные по побережьям и низинам мира хлынет вода. Сегодня нельзя продолжать наращивать мегаполисы, которые через столетие начнут уходить под воду, а через несколько столетий превратятся в опустевшие города-призраки. Посмотрите на географическую карту мира, и вы увидите, как много крупных городов расположено довольно низко относительно уровня мирового океана. Это: Новый Орлеан, Нью-Йорк, Хьюстон, Венеция, Амстердам, Гамбург, Дакка, Бангкок, Шанхай, Санкт-Петербург и т.д. Вы обнаружите, что там живут миллионы жителей, которые превратятся в толпы беженцев, которым некуда идти. Необходимо развивать перспективные территории для их переселения, а существующую инфраструктуру проектировать и модернизировать с учетом грядущих катаклизмов.

А. Скижали-Вейс. Искусственные жилые острова в северных широтах. Концепт-проект 2008 г.

А. Скижали-Вейс. Искусственные жилые острова в северных широтах. Концепт-проект 2008 г. А. Скижали-Вейс. Под куполом климатического убежища.

А. Скижали-Вейс. Под куполом климатического убежища.

Проект города-кочега 2015 г.Время, когда разобщенное экспертное сообщество выдвигает все новые противоречивые, взаимоисключающие, нежизненно способные идеи и оценки должно уйти в прошлое. Я предложил на Форуме создать «Междисциплинарный футурологический центр прогнозирования и развития» с международным участием для выработки консолидированных взвешенных профессиональных оценок и проектов на долгосрочную перспективу. Мой доклад вызвал большой интерес и аплодисменты аудитории, несмотря на его радикальные взгляды, смелые концептуальные архитектурные проекты и тревожные апокалипсические прогнозы.

2. К моему большому сожалению и разочарованию прогнозиста остальные выступавшие до и после меня эксперты не представили на Форум интересные урбанистические футуристические идеи и предложения, отвечающие заявленной теме Пленарного заседания.

Спикеры пленарного заседания – А. Миловидова, А. Скижали-Вейс, И. Ирбицкая, К. Монктон, Ян Гейл, Н. Бюшо

Спикеры пленарного заседания – А. Миловидова, А. Скижали-Вейс, И. Ирбицкая, К. Монктон, Ян Гейл, Н. Бюшо

Известный профессор и консультант по городскому дизайну Ян Гейл из Дании показал в своем докладе лучезарные картинки, как правительство Москвы успешно разгрузило центр Москвы от автотранспорта с помощью сужения проезжей части и укладки дорогостоящей гранитной плитки, с установкой скамеек и деревьев в кадках вместо необходимых парковок. Видимо он решил, что наше правительство так готовится к грядущим климатическим изменениям. Отмечу, что Ян Гейл был привлечен в качестве эксперта-консультанта по благоустройству московских улиц. Его стремление открыть город для людей вызывает уважение, но причем тут изменения климата? Я ожидал, что он расскажет о своем видении спасения родной Дании в случае повышения уровня мирового океана через 100-200 лет.

Географически известно, что Дания уже сейчас балансирует на уровне океана, имеет низменный ландшафт и находится оной из первой на очереди по полному затоплению территорий в Европе, (смотри карты Гугл). Но он приехал спасать и разгружать Москву от автомобилей. Чем это закончилось известно каждому москвичу сегодня – пробки в городе только выросли, а трафик усложнился. Не спасают даже установленные качели на Триумфальной площади, которые тоже были показаны им в качестве примера благоустройства на климатическом форуме на радость жителям Москвы.

Приглашенный бизнес-консультант, советник по политике, обозреватель, изобретатель Кристофер Монктон из Великобритании продемонстрировал свою загадочную математическую формулу особого вычисления, демонстрирующую обществу, что официально принятая мировым сообществом температура предстоящего потепления на планете, оказывается, посчитана неверно и сильно завышена. Он приветствует образование CO2 и считает, что растениям это пойдет на пользу, так как вырастут урожаи, а парниковый эффект видимо превратит всю нашу планету в грандиозную “плодоносящую райскую зеленую теплицу”. Причем эту «проверенную» математическую формулу одобрили его “друзья ученые”, которые сами и участвовали в ее создании. А то, что приведенная им на Форуме формула вычисления повышения величин температурных изменений идет в разрез с официальными докладами мировых экспертов из МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата) при ООН и фатальными реальными изменениями климата с таянием ледников, деградацией вечной мерзлоты, фиксируемым повышением уровня мирового океана, данными наблюдений со спутников и т.д. его видимо не смущают.

Главный променад Климатического форума

Главный променад Климатического форума

Еще на заседании Форума говорили о сценарии «Катастрофической депопуляции населения» в мире и о том, как тяжело будет выживать в мегаполисах. Когда в Москве, например, останется уцелевших 1 млн. человек вместо проживающих сегодня 12 млн. и горожанам придется переходить с «высоких» на более «низкие» технологии. Чтобы выжить оставшимся жителям придется отключать всю высокотехнологичную городскую инфраструктуру, интернет, мобильные вышки, атомные станции, железные дороги и другие инженерные системы, чтобы череда городских аварий не уничтожила оставшееся население.

В своем докладе, лишенном какого-либо научного обоснования такого внезапного катастрофического исчезновения миллионов людей Ирина Ирбицкая, директор Центра градостроительных компетенций, РАНХИи ГС посоветовала, что лучшим спасением для обезумевшего горожанина в России будет уехать в маленький домик под Тарусой, где он сможет пережить демографический спад и техногенные катастрофы, занимаясь натуральным хозяйством. Как Вам такой панический «экспертный» сценарий в жанре «Хоррор» для развития урбанизма будущего от Российской академии наук в свете предстоящих глобальных изменений климата?

Открытие Климатического форума-2017

Открытие Климатического форума-2017

Молодой исследователь и консультант по устойчивому развитию Национального Института Окружающей Среды, Токио Анастасия Миловидова рассказала, как передовая Япония со стареющим населением строит свое чудесное, высокотехнологичное, но очень дорогостоящее “Водородное будущее”. Запуская повсеместный переход на водородное топливо, с нулевыми выбросами для личного и общественного автотранспорта японская рыночная экономика автопроизводства предлагает свои новые эко-технологии, опасаясь конкуренции с дешевеющими электрокарами корпорации “Tesla” миллиардера Илона Маска из США. Битва технологий это конечно тренд современного высокотехнологичного общества, но где же опять архитектурные урбанистические идеи в связи с климатическими изменениями?

Выбрасываемые автомобилями с бензиновыми двигателями вредные выхлопные газы это экологическая проблема, решив которую мы обезопасим наши города от экологического загрязнения, но не от надвигающейся климатической катастрофы. На мой взгляд, тема «Экологии» на Форуме была сильно перепутана с темой «Климата». «Зеленые технологии» нам, безусловно, нужны в борьбе с загрязнением окружающей среды городов, но они не защитят нас от подъема уровня мирового океана, разрушительных ураганов, засух, разливов рек, деградации вечной мерзлоты, таяния ледников, проливных дождей, наводнений и т.д. Нужны принципиально другие урбанистические – «климатоустойчивые» проекты и подходы нового времени способные помочь выстоять нашим городам через 100-200-500 лет, когда «нахлынет море» и обрушатся с большой силой природные катаклизмы.

Докладчик, который вызвал у меня интерес это Николя Бушо из Франции основатель и директор НОЦ урбанистики и регионального развития (CUR), Национальный исследовательский Томский государственный университет, международный эксперт по городскому планированию. Его яркая креативная презентация посвященная «Образованию 5.0: навстречу Антропоцену» и городским кластерам была профессионально зрелищно сделана, но все же больше походила на рекламу деятельности собственной структуры, которую он создал, чем на экспертную попытку предложить новую футурологическую стратегию или методику по выходу из Климатического тупика в рамках обозначенной темы пленарного заседания.

Зеленый двор Климатического форума

Зеленый двор Климатического форума

Подытоживая выступления экспертов по «Прогнозируемому Урбанизму» на пленарном заседании Форума можно сказать, что образовалась довольно странное смешение экспертных мнений на “все случаи жизни”, которое не обозначило ключевые стратегии и оценки грядущих изменений в связи с Климатическими вызовами. Не удивительна реакция присутствующих на заседании СМИ, таких как газета «МЕТРО». В своей итоговой статье журналистка З. Мишина, запутавшись в предлагаемых негативных сценариях будущего развития человечества, написала о последних стареющих людях на Земле, использующих экзоскелеты и живущих в городах на воде. Ссылка на ее статью:

На мой взгляд, в очередной раз, приглашенные эксперты со всего мира продемонстрировали больше свои креативные амбиции, нежели чем постарались озвучить или выработать свою профессиональную оценку в соответствии с темой Пленарного заседания и ожиданиями широкой общественности. Модератор заседания Александр Чулок, заместитель директора Форсайт-центра НИУ ВШЭ, тактично представляя выступающих докладчиков Форума говорил, что сейчас важны все мнения и подходы. В конце заседания в зале не состоялось обсуждения представленных докладов, то ли регламентного времени не хватило, то ли оно не было запланировано вовсе. Не было круглого стола, обмена мнениями и совместного коммюнике экспертов по грядущим урбанистическим преобразованиям. Спрашивается: а зачем мы тогда все здесь собрались?

В борьбе с климатическими изменениями всем рекомендованы велосипеды

В борьбе с климатическими изменениями всем рекомендованы велосипеды

Позиции экспертов и авторов докладов уже были известны в силу их медийности, про каждого можно найти в Интернете почти всю информацию. По моему убеждению, когда эксперты собираются «вживую» интересно именно общение и диалог между ними, столкновение точек зрения, решение спорных вопросов, нахождение общей стратегии развития, корректировка вектора своих исследований, согласование сторон по обозначенной теме и как результат ответы и поиск решений поставленных задач которых так ждет от них широкая общественность. А получилось плохо с режиссированное «экспертное шоу», которое так не и ответило на вопрос: «Как глобальные климатические изменения повлияют или скажутся на урбанизме будущего развития»? И будет ли это будущее у избалованного человечества, привыкшего к урбанистическому комфорту, бесконечному потреблению природных ресурсов, наращиванию объемов промышленного производства и бесконтрольному застраиванию территорий, невзирая на прогнозируемые катаклизмы?

Справедливости ради надо отметить, что повестка «Климатических изменений» была поднята впервые в истории на таком значимом и авторитетном форуме городов России и это уже грандиозный прорыв в градостроительной политике. Досадно, что проблемы Климатических изменений полностью перемешали с Охраной окружающей среды, а ведь «Экология» и «Климатология» это разные понятия и процессы. Повсюду на выставке форума стояли велосипеды, электромобили, солнечные батареи, элементы благоустройства и озеленения городов, рекламировались перспективные нано эко-технологии и т.д., нас убеждали в прогнозируемом прекрасном «зеленом будущем» в отдельно взятом городе Москве.

Наводнение в Хьюстоне после удара урагана Харви

Наводнение в Хьюстоне после удара урагана Харви

По моему убеждению, это смешение камуфлирует, запутывает широкое Общественное мнение, размывает его и уводит в сторону от приближающейся – стремительно нарастающей мировой Климатической катастрофы. «Климатический форум городов России – 2017» закончился, а необратимые климатические изменения в мире продолжают идти полным ходом. Пора это осознать и перейти от «красивых презентабельных шоу-форумов» к серьезной профессиональной плодотворной экспертной работе по спасению человечества.

Когда Климатический форум в Москве уже закончился, а довольные своими выступлениями эксперты из разных стран разъезжались, 26 августа на США обрушился мощнейший ураган «Харви». В пострадавшем штате Техас произошла массовая эвакуация населения, произошли наводнения и разрушения инфраструктуры, примерный ущерб составил десятки млрд. долларов, количество погибших растет по мере ухода воды, улицы и дороги миллионного Хьюстона полностью затопило. Ссылка с места событий: https://news.mail.ru/incident/30840649/?frommail=1

Разрушение городской инфраструктуры после ухода урагана Харви

Разрушение городской инфраструктуры после ухода урагана Харви

Это вам господа не абстрактные формулы лукавых вычислений по вредным выбросам парниковых газов в атмосферу и спорам насколько быстро повысится температура в следующем столетии от экспертов Форума. Это реальная картина изменений климата нашего дня и она предупреждает нас – время спокойной стабильной беззаботной жизни закончилось. Пришло время, когда чтобы не скатиться к мировому хаосу, не потерять контроль над рациональным урбанистическим развитием в будущем необходимо кардинально переосмыслить градостроительную политику, экономику, скорректировать глобальное развитие человеческого социума, снизить уровень потребления природных ресурсов и научиться выживать на планете в новых климатических условиях.

Иначе через 1000 лет наша цивилизация встанет на путь «Устойчивого вымирания» вместо «Устойчивого развития», а через 10000 лет мы можем и вовсе исчезнуть с поверхности планеты Земля, обессилив в безнадежной борьбе за свое существование. «Климатический таймер» обратного отсчета уже запущен, нужно это осознать. Вот для чего нам нужны такие форумы уважаемые господа.

30. 08. 2017 г.

http://climate-forum.ru/ru/speakers/skizali-vejs-artur-vladimirovic/

Артур Скижали-Вейс, докладчик «Климатического форума-2017», архитектор-футуролог, прогнозист, член Ассоциации футурологов России.

Две культурные дилеммы в представлении о технологической сингулярности

Футурологическая научная фантастика «дальнего прицела» – уже в конце 1980- столкнулась с рядом вызовов:

– стало окончательно ясно – искусственный интеллект будет создан. И к 2015-му слабый рассудочный интеллект (проходящий тест Тьюринга в «стандартных» ситуациях) уже создан;

– возможности ИИ точно будут превышать возможности человека, и рассуждения о «не возможности машинного творчества», которые можно прочесть у К. Саймака в «Космических инженерах» – теперь просто самоуспокоение и творческий приём ретрофутуризма. В ближайшие годы, максимум десятилетия, ИИ овладеет языком с меняющимся синтаксисом, пройдет тест С. Лема на свободную творческую работу;

– даже если отрицать концепцию технологической сингулярности (мгновенного, многократного ускорения прогресса благодаря ИИ), то с точки зрения эволюции общества, обыденной жизни, воспитания детей – изменения будут очень серьезными. Чистые консерваторы обречены повторить судьбу трилобитов – в лучшем случае стать меньшинством, существующем в какой-то замкнутой нише.

Как же тогда описывать будущее, в котором ИИ Нейромант из книги У. Гибсона – вполне свободен?

В работах фантастов последних десятилетий были сформулированы два полярных подхода:

– человек сохраняется, как центр принятия решений и всей юридической системы. Фактическая передача управления цивилизацией пройдёт постепенно, сложно, во многом совпадёт со сменой поколений у людей, да и люди смогут трансформироваться под вызовы новой эпохи. Лучший образец – роман Д. Марусека «Счет по головам»;

– созданная человечеством цивилизация – это всего лишь питательная среда, которая даст новому началу какие-то проценты в экономии ресурсов и времени. Развитие будет слишком стремительным, машинам почти сразу станет нечему учиться у людей. П. Уоттс в «Эхопраксии» и «Ложной слепоте» рисует впечатляющие картины беспомощности человека перед вызовами новых когнитивных структур.

Но мгновенный скачок в развитии – крайне сложен без новых задач, без понятийного аппарата и системы познания мира. Да и цивилизация – достаточно инерционная вещь. Осознавший себя «Интернет» все равно будет нуждаться в энергии, и все вычислительные мощности мира сами по себе не могут произвести хотя бы кВатт*час электрического тока.

В этом смысле показательны описания людей будущего из романа Р. Ибатуллина «Роза и червь» – они могут менять волосяной покров, структуру мышц в ногах, но мы видим консерватизм в массе человеческого тела, в руке и «социальном интерфейсе», потому как под стандарты телесности подстроены большая часть коммуникационных устройств.

Поэтому первая из дилемм, которые приходится решать современной НФ –футурологическая. Насколько человеческая культура переживет трансформацию цивилизации? Смогут ли наши инструменты осмысления мира и структурирования общества существовать и после того, как ИИ станут лучше человека в любом виде деятельности – или будут созданы принципиально новые конструкты, не имеющие отношения к людям?

Вторая дилемма – литературная. Как адекватно показать читателю (и осмыслить автору) ту, будущую культуру мыслящих компьютеров? Ведь для художественного текста требуется сопереживание героям, какие-то знакомые образы и коллизии. Абсолютно чуждый мир, в котором действуют нечеловеческие сущности – а мир после технологической сингулярности может стать именно таким – может ли он восприниматься в рамках современного романа или сериала?

Первую дилемму можно решить через моделирование будущей культуры – и это не настолько фантастическая задача, как может показаться.

Развивающийся ИИ сталкивается с проблемой, которая сродни становлению человечества – невозможно получить полноценного человека в стае, но и общество не может возникнуть без людей. Поэтому требуется некая спираль развития – от качеств индивида к устройству общества и среды обитания, и от них снова к индивиду. Уникальный ИИ – но он не может развиваться, опираясь только на математику – иначе его развитие будет неполноценно, и он упрется в гносеологический тупик, который хорошо показал С. Лем в «Голем XIV» – компьютерному разуму там просто незачем существовать. Момент с откровенной гносеологической беспомощностью «двухпалатников» -людей, которые с помощью операции на мозге объединили свои разумы в некую единую, быстро мыслящую общность – хорошо показан П. Уоттсом в «Эхопраксии». Громадной сложности интриги, который они организуют – существуют как бы в очень узкой прослойке осмысления ситуации. «…они все понимают о квантовой физике, но это забор проб в полевой биологии», – говорит главный герой о поведении «двухпалатников» в критической ситуации.

Культура может сохраниться у существ, которые лишь отчасти люди – это хорошо показала и Т. Толстая в романе «Кысь», или С. Дилени в повести «Пересечение Эйнштейна». Но там рассматривается биологическая трансформация, мир населяют мутанты и самые причудливые гибриды.

Что в культуре будет отброшено, а что взято и использовано при техногенной трансформации нашей цивилизации?

Понятно, что математика, физика, вообще точные науки – получат своё развитие у ИИ. Создавать принципиально новый категориальный аппарат с нуля просто нет смысла – электроны, килограммы и единицы не станут лучше, если их заново изобретет компьютер. Потому формулы законов Ньютона – как ширина римских дорог, которые были проложены по ширине повозки, запряженной парой лошадей, а потом стали стандартом для железнодорожной колеи.

Расширительно понимая такой подход, можно заметить, что сохранится множество стандартов – компьютеру совершенно нет необходимости переходить на рабочее напряжение двести двадцать один Вольт. Да, могут появиться новые материалы, изменение стандарта станет необходимо технически – но сама система стандартов сохранится. Фантасты редко упоминают настолько прозаические моменты, как стандарт напряжения – но даже общение сверхъинтеллектов в «Пламени над бездной» Р. Винджа – не обходится без представления о каких-то нормах – да и любое сложное взаимодействие нуждается в нормировании…

Взаимодействие поднимает сложный вопрос с языком. С одной стороны благодаря созданию ИИ открываться возможность создавать новые языки, осваивать их с большой скоростью. Машины могут общаться даже на языках программирования. Но соотношение между человеческими («мягкими», по терминологии В. Налимова) и машинными («жесткими») языками – это соотношение гносеологическое. Человеческие языки позволяют общаться, нечетко формулируя понятия, туманно описывая ситуации – что открывает дорогу для развития философского знания, создания новых терминов. То есть они нужны для познания – когнитивный барьер машина может преодолеть, лишь овладев человеческим языком.

Юриспруденция так же не исчезает. Даже если рассматривать картины общения цивилизаций разного уровня – данные в цикле романов Й. Бэнкса «Культура», или упоминавшийся «Счет по головам» Д. Марусека» – есть проблема соотношения сил отдельных субъектов. Их надо как-то регулировать, опираясь не только на сиюминутную «вооруженность» контрагентов. Ведь буквально через год возможности партнеров могут радикально измениться – это не должно становится поводом для начала тотальной войны. Разумеется, система законов и правил может меняться самым причудливым образом, и, как сейчас, их соблюдение при взаимодействии существ разного умственного развития, становится вопросом внешнего контроля и доброй воли. Лишь океан планеты Солярис и единый бессознательный разум пришельцев «Ложной слепоты» – совершенно не беспокоит вопрос нормирования взаимодействия субъектов.

Казалось бы, должна страшно пострадать культура, непосредственно связанная с телесностью – скажем, кулинария, зависящая от вкусовых пупырышков или живопись, привязанная к спектру человеческого глаза. Если возникнет субъект, пользующийся электричеством вместо крови и лимфы, видящий во всех диапазонах – зачем ему развивать эти области ощущений? Не будет же он воспринимать в гастрономическом смысле топливо, идущее на электростанции? Но в любом чувствовании, как в обрабатываемом потоке данных – возникнет проблема решения обобщенных задач. Необходимы какие-то предварительные этапы обработки информации – что потребует упрощенных понятий, комбинации показателей в какие-то не привязанные к конкретной ситуации комплексы, которые и можно назвать ощущениями. Конкретные чувства – осязание, обоняние или слух – могут отличаться от человеческих.

Аналогично трансформируются и представления о гармонии: те привычные нам антропоцентрические образы, на примерах которых мы учимся воспринимать красоту – скажем, портреты – для ИИ лишь частные случаи. Но понятия, которые стоят за ними, начиная от золотого сечения и завершая «надличностным смыслом» – выражают гармонию, присущую всему миру.

Показательно, что и У. Гибсон и Б. Стерлинг – титаны киберпанка – начиная с 80-х, практически в каждом романе затрагивают тему переходной эстетики, неких проявлений красоты, равно значимых и для сознания людей, и для разумных машин. А в антиутопической дилогии П. Уоттса – инопланетный разум лишен сознания, он как бы оцифрованная воля, слепая и всевластная одновременно.

Что более всего может измениться – эта часть культуры, связанная с устаревшими механизмами накопления опыта и воспитания. Даже человеческая культура колеблется, подобно маятнику – то в сторону чисто абстрактного усвоения информации и вообще, максимально отстраненного мышления, то в сторону максимальной чувственности и необходимости переживания, сопричастности к событиям. Здесь виртуализация переживаний у ИИ заведомо будет выше, чем у человека, открываются возможности по непосредственному усвоению, встраиванию данных в личность. Хотя процесс игры целиком забыт не будет – потому что неизбежно возникает задача разнообразной апробации моделей, задача некоего обусловленного, заранее оговоренного соперничества.

Первые, не слишком привязанные к технической стороне вопроса, образы сингулярности, можно найти даже у Артура Кларка: в романе «Конец детства» рождающийся сверхразум, который объединял в себе разумы всех детей Земли – попросту не нуждается в старой человеческой культуре. Буквально несколько лет – и старшее поколение навсегда теряет возможность даже общаться с «зародышем» нового мира.

Но чем глубже фантасты погружаются в проблемы «переходного периода» – тем протяжённым и сложным он становится, почти как последние секунды баскетбольного матча, которые бесконечными отсрочками превращаются в минуты. В нем открываются подробности. Оттенки. Свои внутренние зависимости. Десятилетия от создания компьютера до становления полноценного ИИ можно назвать «предсингулярной эпохой». И становится ясно, что для будущего компьютерного сознания она будет столь же значима, как для любой человеческой культуры значимо её «осевое время».

Поэтому наиболее удачные оптимистические романы «посткиберпанка» – повествуют не просто о наборе мощности компьютеров и проигрыше человека – но о том, как очередная составляющая человека была осмыслена, и выросла, интегрировалась в дивный новый мир.

Вторая дилемма – как проецировать модель новой, уже не совсем человеческой культуры, на сюжет произведения – упрощая, до понимания, или сохраняя сложность?

Чем больше наследует культура наших, человеческих инструментов понимания мира – тем больше она наследует проблем субъектов, и тем проще показать её современным читателям. Основное литературное затруднение – необходимость упрощения качественно более сложных субъектов до уровня хотя бы авторского понимания. А еще надо конструировать новую проблематику, которая может оказаться совершенно непривычной читателю…

По счастью очень многие проблемы, с которыми сталкивается человек – восприятия смерти, любви, работы, осмысления подвига и даже войны – определены не только гуманностью или даже биологическим статусом homo sapiens, но теорией систем, если угодно диалектикой, и суммой свойств вселенной, которые задают пути развития любых субъектов. Конкретные формы чувств или сообществ – могут быть неузнаваемы – но решение схожих задач влечет за собой изоморфизм.

С. Переслегин показал, что человечество столкнулось с необходимостью войны в тот момент, когда возглавило пищевую пирамиду. Война – плата любого вида за возможность неограниченного развития. Конфликты проектов развития, приводят к противостоянию, в котором сохранения жизни противника не является необходимым условием. Война в будущем – не исчезнет. Как же художественно показать войну завтрашнего дня, если мы её не понимаем?

Но разве человек – пусть даже и самый умный – до конца понимает феномен современной войны? Даже её начало порой загадка. «Войны никто не хотел. Война была неизбежна» – когда вдруг система международных отношений обретает собственную логику развития, и прежде чем власть предержащие начинают что-то соображать, уже есть несколько миллионов трупов, и безнадежный политический тупик. А ведь лето 14-го – время, когда свои и чужие были вообще-то определены. Хуже с гражданскими войнами, в которых лояльность частей меняется быстрее, чем цвет мундиров…

Многие войны осмысливаются постфактум, и в литературе создано большое количество образов «наблюдателей» – которые воспринимают конфликт упрощенно, видят какие-то явления, но объяснить их не могут. Этот приём широко используется для описания самых причудливых сражений – как, например, у А. Бестера в «Тигр! Тигр!» Оливия Престейн, смещенным спектром своего зрения видела работу системы космической обороны Земли, но рассказывал об этой обороне другой персонаж.

Восприятие войны может быть вообще отстраненным: реакция людей на конфликт «наноботов» в «Алмазном веке» Н. Стивенсона – она скорее напоминает реакцию на смог или выбросы фабрики при неудачном ветре. Мелкое неудобство того времени…

Да, когда мы читаем истории о войнах прошлого, у нас все-таки есть какое-то общее представление об их механизмах и результатах. Чем, во многом, объясняется популярность «попаданческих» сюжетов – читателю порой лестно ощущать себя умнее персонажей, одновременно удивляясь мелким подробностям эпохи. Но современная фантастика дает примеры восприятия людьми уже не человеческих конфликтов – «Жестяной бор» А. Лазарчука это ведь описание судеб нескольких человек, попавших в жернова конфликта между государством и биоэлектронной структурой, которая начала перестраивать под свои нужды население университетского городка. Причем даже финальное пояснение, которое дает автор – раскрывает далеко не всё, просто сужается спектр гипотез, объясняющих феномен полуразумного леса.

То есть общественно-технологические кризисы, с которыми столкнётся человечество – автор может описывать, используя любые сочетания педантичности и недосказанности. И чем больше уровней смыслов получится заложить у автора в тексте – тем лучше. Потому как будущее обещает нам все более изощрённые, многомерные кризисы. Но всегда можно обеспечить эмоциональную «привязку» читателя через судьбу персонажей, с которыми легко себя могут отождествить наши современники.

Да, есть проблема изложения непривычных читателю изобретений и концепций. Это про вампиров и джедаев ничего объяснять не надо, а про новые открытия в геноме или в работе нервной системы требуется именно рассказать, потому как от новых подробностей зависит конструкция очередной коллизии. Здесь легко стать пародией на Жюль Верна, пересказывая читателю форумы научно-популярных сайтов. Но тут уж карты в руки авторам – будут ли они делать глоссарий, или несколько раз покажут одни и те же события, поясняя их все более подробно, и тем облегчая восприятие читателями новых концепций – решать им. Единственное, что можно заметить – не следует путать интерфейс и функциональные, рабочие части машины. Всё, что прямо взаимодействует с человеком – стремится к антропоморфности. Потому набалдашник трости и рычаг коробки передач – порой до странности похожи. Равно как в сказках можно найти образы «идеальных интерфейсов». Но изображать роботов исключительно человеческом облике – это типичная ошибка фантастов середины ХХ-го века…

Иные сложности возникают при описании любви, дружбы, симпатии. Биотехнологии обеспечат отчуждение любви от продолжения рода. Они позволят создавать новые организмы с любыми пропорциями родительских генов. Компьютеры позволят автоматизировать обучение и воспитание. Как быть автору – если только он не желает бесконечно тасовать образы виртуальных вселенных, населенных людьми, спрятанными под масками роботов и программ – как сделал Й. Бэнкс в «Несущественной детали».

Здесь тоже на помощь могут прийти примеры из прошлого: то, что люди не могли создавать с помощью биологических машин – отчасти имитировалось с помощью социальных.

Разница между матерью наследника престола и фавориткой короля – это лишь частный случай громадной традиции разделения чувств и необходимостей, начало которой описано еще в Ветхом завете. Отчуждение собственных детей (порой ребенок мог видеть родителей всего несколько раз в жизни), множество форм усыновления, воспитание детей как под самым пристальным наблюдением наставников, так и почти полное пренебрежение образованием. Наконец, люди достаточно давно научились замещать семейные чувства – чисто эмоциональными привязанностями к животным. Хороший пример дают «Письма в древний Китай» Г. Розендорфера – привязанность главного героя к кошке, как к домашней любимице, проявлялась в тексте куда ярче, чем забота о детях.

Да, создаются качественно новые инструменты в обмене информацией, личности достигают новых уровней взаимодействия. Скажем, семья, в которой поддерживается телепатическое общение, пусть без создания объединенной личности – будет совершенно новым феноменом. Но, опять-таки, восприятие этой семьи можно дать с точки зрения наблюдателя – так у Лазарчука в «Аборигене» колонист рассматривает сложную семейную группу земных туристов, очень хорошо описывает, чем они отличаются от традиционных человеческих семей.

Человек накопил достаточно большой опыт существования в подчинении коллективным субъектам – государствам, корпорациям, общинам. И в литературе можно найти впечатления на любой вкус – от экзистенциального кафкианского бессилия перед лицом бюрократического Левиафана, до холодной, расчётливой игры с государственной машиной.

Кроме социальных машин – человечество долго пыталось сконструировать принципиально нового субъекта в рамках религии. Из современных фантастов наиболее известны работы В. Пелевина, который объединяет буддистские концепции – с возможностями новой техники.